Comme le nez au milieu de la figure, les dents occupent une place importante dans l’identité esthétique des individus. Ainsi, à travers les cultures, elles ont subi des transformations dont le but est de renforcer leur beauté, de montrer son courage et son sens du sacrifice, enfin, de distinguer socialement un individu en le mettant dans le haut du panier. Même quand elles n’ont subi aucune transformation, les dents n’échappent pas aux canons de la beauté. De belles dents ? Ça dépend du coin du globe depuis lequel vous vous posez la question. Nous irons voir au

Japon, puis au Cameroun. Dents noires, dents limées, dents en or, diastèmes, etc. Je vous invite à mordre à pleines dents dans le texte qui suit.

JAPON: de l’Ohaguro au Yaeba

L’Ohaguro (お歯黒) est une ancienne coutume japonaise qui consistait, principalement pour les femmes mariées, à se noircir les dents. Le but était de montrer, par une transformation aussi radicale de son identité esthétique, qu’on avait justement acquis, par le mariage et pour le mariage, la maturité nécessaire pour ne plus s’encombrer de petites considérations esthétiques puériles comme la blancheur des dents. On était suffisamment mâture pour s’offrir une beauté particulière. On avait changé de statut, on était une belle jeune femme mariée digne, élégante et civilisée, avec de magnifiques dents noires, qui laissaient supposer qu’on était entièrement dévouée à son mari et à sa famille, une femme que la coquetterie ordinaire ne pouvait distraire. Vous avez compris que l’ohaguro symbolisait l’engagement dans le rôle traditionnel de la femme dans la société japonaise

L’ohaguro était également associé à la maturité, au passage à l’âge adulte et au statut social. Pour ces raisons que nous venons d’évoquer, certains hommes (samouraïs, nobles) se soumettaient également à cette pratique.

Le processus de noircissement des dents consistait à y appliquer une solution à base de limaille de fer et de vinaigre. Avoir de belles dents noires permettait d’associer l’élégance à la dignité, mais aussi de les protéger contre les caries. L’ohaguro était conçu pour préserver les dents dans la vieillesse, en empêchant justement la carie dentaire d’une manière similaire au mécanisme des scellemments dentaires modernes.

Pour les étrangers (premiers explorateurs et colons européens), l’ohaguro suscitait deux attitudes, la fascination ou la désapprobation.

La pratique survit dans certains groupes ethniques isolés d’Asie du Sud-Est et d’Océanie, mais a quasiment disparu après l’introduction des normes de beauté occidentales dès l’époque coloniale. Au Japon, la pratique a progressivement disparu avec l’ouverture du pays à l’Occident à l’ère Meiji (1868-1912).

Évidemment, l’ohaguro a influencé le folklore japonais, avec le mythe de l’Ohaguro Bettari, un yokai (esprit) représenté par une femme aux dents noires.

L’ohaguro a également inspiré des tendances de mode contemporaines. Les dents noires sont un accessoire de mode qu’affectionnent certaines vedettes du rap par exemple. Certaines communautés rurales et des geishas continuent de pratiquer l’ohaguro lors de célébrations spéciales. On peut aussi trouver des évocations de cette pratique dans le kabuki, le célèbre théâtre national.

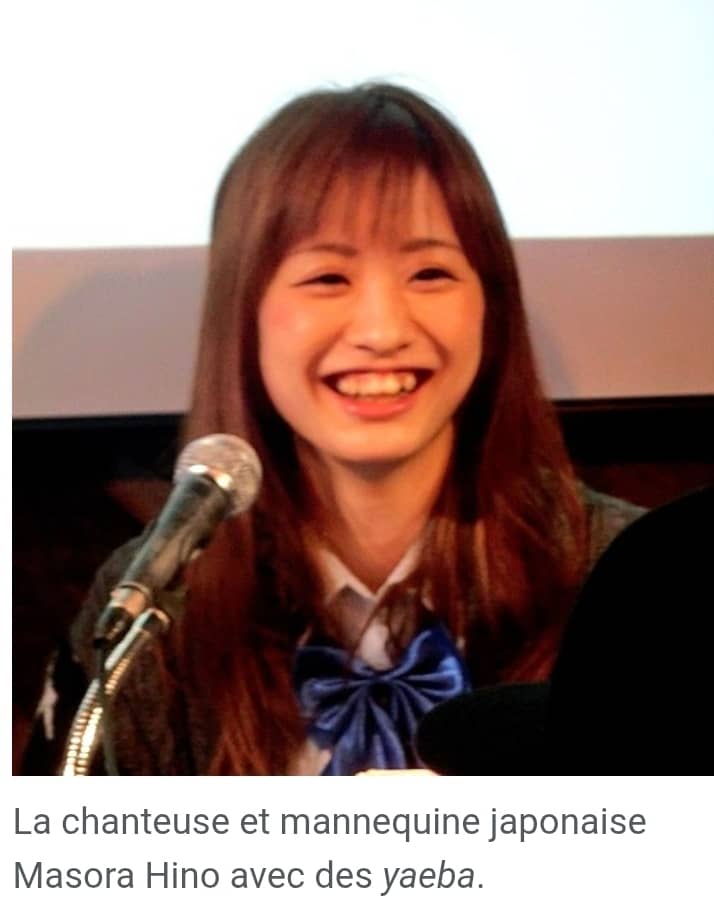

Le Yaeba (八重歯) signifie littéralement « double dent » ou « dents superposées ». Porter des yaebas c’est avoir des dents, en particulier les canines supérieures, qui sont décalées ou donnent une apparence de crocs. Par rapport à l’ohaguro, c’est est plus un critère esthétique qu’une pratique (même si quelques personnes n’hésitent pas à recourir à la chirurgie pour obtenir l’effet désiré).

Cet effet, c’est l’effet « dents de vampire » ou de « dents de lapin ». En visuel, les canines supérieures sont légèrement décalées ou proéminentes. L’idée derrière est que les dents, encore jeunes, ont poussé avec la turbulence de la jeunesse, effrontées et mignonnes de ce fait. Ces dents, (canines et incisives), ne s’alignent pas (ou pas encore) comme les autres, comme des bourgeons espiègles et peu dociles.

Le yaeba, autrefois perçu comme un signe de jeunesse, de beauté qui débute, de mignonnerie et de charme juvénile, est devenu une tendance esthétique. Une tendance qui est celle de la valorisation de la dent imparfaite. C’est la célébration de la dent plus pointue que les autres, qui rappelle les crocs d’un animal ou les incisives d’un lapin. Comme toutes les tendances qui vivent leurs vies de tendances puis meurent, on peut déjà se demander ce que les jeunes japonais réservent à leurs dents.

CAMEROUN : du limages à la chirurgie moderne, des dents et des douleurs:

Il faut aller à l’Est du pays, chez les pygmées Bagyéli, pour observer des spécimens de dents limées. Vous rencontrerez davantage des vieillards avec des vestiges de mutilations dentaires, mais aussi deux ou trois jeunes, qui n’ont pas hésité à perpétuer la pratique (qui pourtant se fait très rare). Ils voulaient certainement avoir des sourires qui parlent d’eux et de leur communauté, qui révèlent leur courage incroyable devant la douleur, qui disent enfin qu’ils sont fiers de leur monde tel qu’il est.

Il faut rappeler que cette pratique, extrêmement douloureuse et très dangereuse pour la santé, est définitivement rare, malgré le choix audacieux de deux ou trois irréductibles.

Les dents n’étaient pas limées seulement pour que les individus souffrent pour être beaux, cette pratique était souvent associée à des rites de passage (de l’enfance au monde adulte par exemple), de même qu’elle était porteuse de symboles identitaires. Il ne serait pas étonnant que les jeunes qui liment leurs dents de nos jours aient dépouillé la pratique de sa symbolique, pour en faire un instrument de défiance, à l’encontre de l’ordre esthétique moderne établi, en même temps qu’un moyen d’affirmation de soi propre aux jeunes dont la personnalité en construction peut passer par certaines crises liées à l’achèvement de leur individualité.

Pour le camerounais ordinaires de ces temps peu ordinaires, les dents propres et bien alignées sont d’un atout esthétique indéniable. De même que les « dents en désordre » dans la bouche exposent aux quolibets.

Le diastème alors rend carrément beaux ceux pour qui la nature a prévu un visage ingrat. Le diastème camerounais mondialement connu est évidemment celui de Yannick Noah, ex star internationale du tennis, reconverti en chanteur de talent, aujourd’hui chef très respecté de son clan, les Étoudis. L’écrivaine et haïkiste camerounaise Béatrice Ammera Mendo arbore elle-aussi un charmant diastème. Les « dents du bonheur » sont pratiquement une norme internationale de la beauté du sourire, toutes proportions gardées, parce qu’il y a ces diastèmes-là, avec un écart trop prononcé entre les dents, trop pour être mignon, qui mériteraient une correction orthodontique.

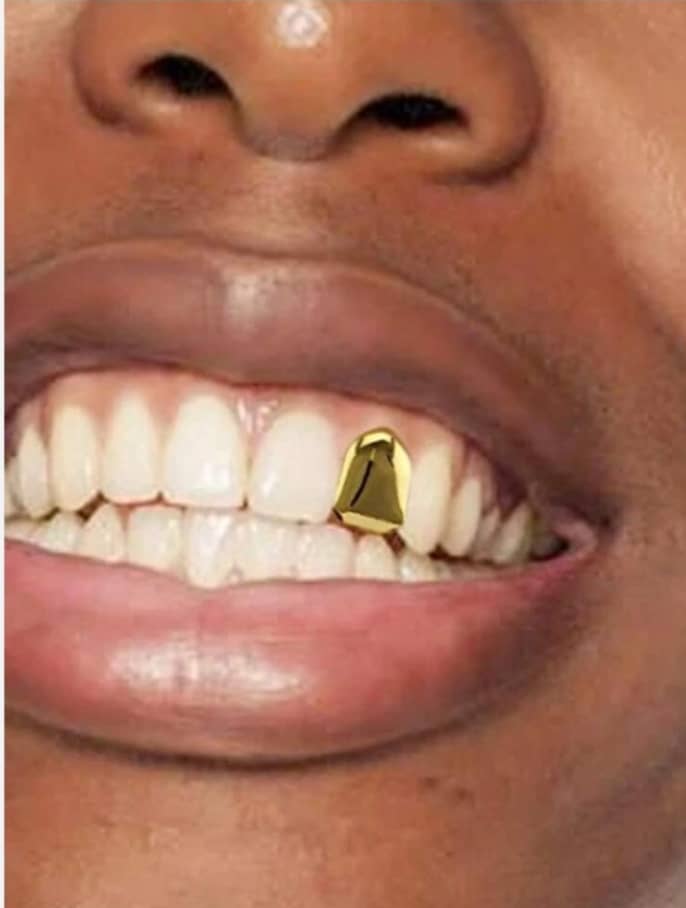

Les dents en or ont aussi eu leur âge d’or. Remplacer une ou deux canines ou incisives par des dents dorées était une pratique courante dans le grand Nord. Certaines personnes de plus de 50 ans arborent encore des survivances de sourire doré, mais il est extrêmement rare de voir des individus de la vingtaine ou de la trentaine avec des dents dorées, à moins que ce ne soit ces accessoires de mode auxquels le show-business nous a habitués.

Depuis belle lurette, les africains ont compris le lien entre l’hygiène buccale et l’état de santé général. Avant l’arrivée du dentifrice, la star était le bâton à mâcher, par ailleurs connu et apprécié dans le monde entier. Extraits d’un arbre aux propriétés antibactériennes reconnues (nimier, arak, etc), ces bâtons dont ont mâche le bout pour qu’il ressemble à la tête d’une brosse à dents, sont une solution aussi efficace qu’économique, en plus d’être écologique. Le bâton à mâcher (miswak, ou siwak) a toujours ses adeptes, même si le dentifrice est venu lui ravir sa popularité.

En dehors du bâton à mâcher, les camerounais des temps sans dentifrice utlisaient aussi des fruits astringents, des écorces d’arbres et herbes aromatiques, certains utilisés comme abrasifs doux pour nettoyer les dents (par polissage), d’autres mâchés pour leur effet rafraîchissant.

Les cure-dents ont également pignon sur rue, rudimentaires ou industriels, en bois, en os, ou en plastique, ils ont une place remarquée et remarquable dans la bouche des camerounais.

Le cure-dent permet de déloger les résidus alimentaires coincés entre les dents, là où la brosse à dents ne peut accéder. En éliminant ces particules indésirables, ce petit instrument efficace contribue à prévenir les caries dentaires et les problèmes de mauvaise haleine. Certains ne s’en séparent pas de la journée et les traînent partout comme un bijou de bouche.

Il faut nettoyer ses dents autant qu’on le peut parce que les soigner coûte cher, et garder des dents malades est extrêmement douloureux.

La dent n’est pas seulement belle par elle-même. Il y a tout un environnement qui peut sublimer la beauté de la dent. Des gencives noires par exemple mettent un exergue leur blancheur, de belles lèvres joliment ourlées leur offrent un magnifique écrin, et les fossettes sur les joues sont des voisines de choix qui apportent leur part à l’opération de charme et de séduction avancés.

Bien qu’elles soient encore coûteuses, les camerounais ont accès aux techniques modernes d’embellissement des dents, qui vont du blanchiment à la pose des facettes, avec une prédilection pour le sourire américain.

Quand un camerounais vous demande, indigné « je demande hein! Tu me prends pour ta brosse à dents ? Méfie-toi de moi hein ! « , ça signifie qu’il vous reproche de ne pas le prendre au sérieux. Il s’indigne que vous le traitiez comme un traite une brosse à dents, comme un instrument qui sert à nettoyer du sale, qui se salit pendant qu’il nettoie du sale, qu’on considère avec dédain quand on a fini de nettoyer le sale et qu’on le laisse avec un peu de sale.

Les camerounais, le matin, se brossent plutôt les dents avant de prendre leur petit-déjeuner, faisant l’inverse par exemple de ce qui se passe en France, où on mange puis on se nettoie les dents et on va au boulot avec les dents propres. Au Cameroun, ça n’a pas de sens de petit-déjeuner avec les dents sales et le visage pas lavé. Le fait que les gens s’endorment sans se brosser les dents pour expliquer ça. Qui dort avec la bouche encombrée de débris se lève avec la bouche acide et encombrée d’odeurs. D’où le premier geste qui consiste à se laver les dents.

Nous concluons avec ce petit rappel: la première brosse à dents, telle que nous la connaissons dans sa morphologie, dans son maniement et dans sa fonction, a été inventée en Chine sous la dynastie Tang (618-907 ap. J.-C.). Elle était fabriquée avec des poils de sanglier fixés à un manche en bambou ou en os.